![]()

![]()

![]()

![]()

▼みなさん、お元気ですか。

いかが、お過ごしですか。

からだやこころに、具合の良くないところはありませんか。

今年は、あまりに日程が詰まっていて、この地味ブログを記すのも、なかなか思うようにいきません。

去年は、大腸癌をはじめ四つの大病をしました。

ということは、動くことのできる時間がすこし減ったわけですね。

そこへ福島原子力災害、東日本大震災が起きましたから、日程の詰まり具合は凄まじかったのです。

だから、「ぼくらの祖国」を年末に出版するためには、5週間ほど布団やベッドに入らずに、おのれを叱咤激励して書き続けることにもなったのでした。

ところが、今年は、その去年をはるかに上回っています。

ふはは。

まぁ、ぼくのささやかな人生はずっとそうですけどね。

共同通信の記者を辞して、三菱総研の研究員になるとき、「これですこしは人間らしい生活ができる」と思ったら、トンデモナイ、記者時代よりも、はるかに忙しくなった。

政治記者時代は、「夜討ち取材」を終えると午前3時以降ぐらいに、いったん帰宅し、朝5時半から6時半ごろのあいだにまた「朝駆け取材」に出ていく生活でした。

ところが三菱総研の時代には、とにかく家に一瞬も帰れない!

ひどいときは週末も含めて1週間まるまる、当時、大手町にあった三菱総研本社に泊まり込み、それもフロアに新聞紙を敷いて枕などもちろんなく夜明けに仮眠し、朝、秘書さんのハイヒールが目に入って起きる、という凄絶な研究員生活だったのです。

その後、独研(独立総合研究所)を創立するとき、「今度こそ、すべての時間を自分で決められるのだから、余裕も出るだろう」と思いきや、ぼくの時間を決めるのは、ぼくではなく独研の秘書室になったのでありました。

そして、今のぼくがあります。

複雑で煩雑そのものの日程調整に苦心してくれている秘書室に深く感謝しつつ、とにかく物書きとして原稿を書ける時間だけは、欲しいっ。

さて、そのぼくも、みなさんと共に、震災から1周年を迎えました。

2万人近い同胞(はらから)への弔意として締め続けてきた黒ネクタイ(単にブラックカラーのネクタイというのではなく、まさしく葬儀用のネクタイでした)を外し、ふだんのネクタイに戻しました。

まずは、拉致被害者のために西陣の職人のかたが創ってくださったネクタイ、ブルーリボンを織り込んだネクタイを締めました。

1周忌を過ぎた、これからこそが勝負です。

まず復興のための本勝負であるのは、言うまでもありません。

けれども、それだけではないのです。

日本ではなぜか、東日本大震災と同じか、近い震源域から地震が起きて、同じ規模か、近い規模の津波が東北や福島第一原発、第二原発を襲うということは、社会でも政治でもほとんど想定されていません。

しかし、真のリスクのひとつが、それです。

現状の被災地に、もう一度、津波が来たら、どうなるか。

また、野田総理が残念ながら無責任に言った「冷温停止」ではなく「冷温破壊」である福島第1原発に、もう一度、津波が来たら、どうなるか。

復興を進めるのが右腕としたら、この危機への備えを急ぐのが左腕でなければなりません。つまり同時に進めねばなりません。

もしも来なければ、それは単に僥倖(ぎょうこう、思いがけない幸運)に過ぎません。

そして、さらに同時に、首都圏直下型地震、富士山の噴火、東南海地震、南海地震といった新しい災害にも備えねばなりません。

黒ネクタイを外したあとこそ、それらが問われます。

そのために、ぼくなりに、フランスの原発廃炉の現場に入ったり、あらためて宮城県の南三陸町に入って青年漁師たちと膝を交えて話しあったり、みなのために命を賭して最期まで踏ん張った遠藤未希さん、三浦毅さんたちの上司のかたがたと、いまだ語られざる真実について話しあったり、しています。

遠藤未希さんと三浦毅さんたちのことは、もうご存知ですね。

これらのことは、また別の書き込みでお話しするかもしれません。

▼ほぼ毎日、日本の国内と、そして海外をさまざまに歩きながら、ぼくの胸には、2冊のちいさな書籍のことも常にあります。

この2冊の運命、あるいは2冊のごくささやかな、わずかながらの天命について考え続けています。

去年の年末、押し詰まったときに世に問うた「ぼくらの祖国」(扶桑社)と、きのう3月17日土曜に書店に並び始めた「救国 超経済外交のススメ」(PHP)の2冊です。

この2冊は、いわば兄弟本です。

ぼくの仕事のひとつは、プロの物書きですから、気になるのは当然ではないかと思われることでしょう。

その通りです。

ただ、この兄弟本は、ぼくにとって、あまりに特別な書籍であるとも言えます。

「ぼくらの祖国」は、たったひとつの祖国の根っこをみんなと一緒に考えるための、僭越ながらいわば基礎テキストのつもりで、書きあげました。

「救国 超経済外交のススメ」は、その根っこの上に立って、具体的な解決策を、みんなと日々、一緒に探す本です。

▼「ぼくらの祖国」は世に出てしばらくの間は、驚くほど多くのかたに読まれました。

そして現在は、やや潮が引いたようになっている印象です。

書き手のぼくがいちばん懸念していたのは、実はこれでした。

なぜか。

祖国の行方をみずから心配し、その根っこは何なのかを、これまでの教育やマスメディアのつくりだした常識に囚われずに、みずから考えていこうとする日本国民が、世代を超えて、増えています。

これは凄いことです。明らかに、日本の新しい希望です。

ただ、日本社会全体からすれば、まだまだ絶対の少数派です。

わたしたちの祖国について「敗戦後の日本のままにしておけ。その方が都合がいい。その方が儲かる」という国内外の不当な力を打ち破るには、現状ではまったく足りない少数派です。

「ぼくらの祖国」が、こうした少数派のかたがたに読まれることも、思わず眼を閉じて天に感謝を捧げるほどに、素晴らしいことです。

しかし、そこにとどまれば、「ぼくらの祖国」が本来はわずかでも果たさねばならない務めは、果たすことができません。

このぼく自身も受けてきた敗戦後教育、たった今も、幼い子から大学院生に至るまで続いている敗戦後教育、いまだそのなかに居て、たとえば、『日本は戦争に負けたんだから、同胞(はらから)を北朝鮮ごときにやすやすと拉致されても、取り返すために実力部隊を出したりしてはいけないんだ』と、ほとんど無意識に思い込んでいる、ぼくらと同じ国民のかたがたにも読んでいただけるかどうか、それが、たいせつです。

しかしいまだ、そうしたかたがたには、ほとんど読まれていません。

これが、ありのままの現実です。

このままでは、細きに細い道ではあっても、わずかに引かれた一筋の道が消えてしまいます。

▼そこで、すでに「ぼくらの祖国」を手に取られたみなさんに、お願いがあります。

口コミやネットを活かして、できれば語っていただけないでしょうか。

そこに何が書かれ、みなさんが何を感じられたか。

それだけでいいのです。

みなさんの感じられたことを、そのまま、語っていただくだけで、いいです。褒めてください、というのでは、ゆめ、ありませぬ。

ありのままに語っていただければ、それを聞いた100人のうち、ひとりぐらいは「自分も、その本をぱらぱらめくって、何か引っかかるところがあれば考えてみようか」と思うひとが出てくると信じます。

ぼくはぼくなりに、イベントなどを活かして、ひとりでも多くのかたが、考え始めてくださるように、これからも誠(まこと)をもって力を尽くして努めます。

おととい3月16日金曜に横浜高島屋で開かれたイベント(…ぼくも参加しているニッポン放送の報道ラジオ番組「ザ・ボイス」の飯田浩司キャスターとのトークショー、そして「ぼくらの祖国」のミニ・サイン会)には、ほんとうにたくさんのかたが駆けつけてくださいました。

ぼくよりも、ニッポン放送の人気アナ、飯田浩司さんの顔を見に来た人の方がずっと多かったと思います。

だけども、「ぼくらの祖国」応援のために来てくださったかたも、確実にいらっしゃるのを強く感じました。

こころの底から、ありがとうございます。

コウちゃんこと飯田浩司アナの名リードに助けられて、すこしつたない話をいたしましたが、みなさん、眼に光を湛(たた)えて聴いてくださいました。

ミニ・サイン会は、新幹線の時間ぎりぎりまで、おひとりおひとりと短くはあっても目を見交わし、言葉を交わし、座右の銘と、そのかたのお名前と、そしてぼくの名を小さめに入れることができて、うれしく思いました。

実は扶桑社の編集者からは「用意した50冊が全部、捌(は)けるかどうか分からない」と何度もメールで言われていたりしたのですが、実際は50冊ではまったく足りませんでした。

魂から感謝します。

この日は新幹線で、新横浜から姫路(兵庫県)へ向かい、姫路市が主催の「はりまフォーラム」でミニ講演をし、パネルディスカッションに参加し、そのあと夜の10時10分頃まで、「ぼくらの祖国」のサイン会も急遽(きゅうきょ)、開きました。

この時も、扶桑社が用意してくれた100冊ではまったく足りず、諦めてお帰りいただくひとがたくさん出ててしまいました。

祖国をどうにかしたいという、それぞれの熱気をこの身に感じることができました。

ありがとうございました。

▼そして、きのう3月17日土曜から、兄弟本の「救国 超経済外交のススメ」が書店に並び始めました。

「ぼくらの祖国」で根っこを考え始めたかたにこそ、日本国を甦らせる具体的な手立てを、日々の出来事に即して記していったこの小さき書を、読んでいただければと願います。

あるいは逆に、まずこの「救国 超経済外交のススメ」で、ひとつひとつのニュースへの、これまでとは違う見方を見ていただいて、それから「ぼくらの祖国」によって、『ではその根っこは何なのか』を考えていただくことも、深く願います。

「ぼくらの祖国」は、本が出た当初にたくさん問い合わせがあったのに、なかなか刷ってもらえなくて、本が書店に出回らず、たいへんに辛い思いをしました。

「救国 超経済外交のススメ」は、その体験を踏まえて、PHPの編集者のSさんが事前に良心的に奮闘してくれて、かなり刷られているはずです。

彼の志が裏目に出ないためにも、順調に滑り出すように祈る心境ですが、「ぼくらの祖国」とは対照的に、こちらは出だしから苦しんでいるような印象もあります。

▼そのうえで、以下のようなイベントがあります。

▽まず目前に迫った3月20日火曜(祝日、春分の日、本来は春季皇霊祭)に、「救国 超経済外交のススメ」(PHP)発刊記念のトークイベントを開きます。

すなわち「紀伊国屋新宿セミナー」(紀伊国屋書店・PHP共催)が実施されます。

会場は、紀伊國屋書店(新宿)で、会費は1500円だと聞いています(会費は独研に入るわけではありません)。

電話で予約を受け付けているのですが、まだ席が埋まっていなくて編集者のSさんから心配するEメールが来ました。

電話予約は、キノ・チケットカウンター 03−3354−0141。定員は300名ほどです。

ぼくの講演を14時より1時間半おこないます。

サイン会は、会場の使用時間に限りがあるためできませんが、代わりに、事前に青山繁晴がサインをした本を直売します。これは100冊限定です。

▽そして4月15日の日曜に、和歌山市で「ぼくらの祖国」(扶桑社)のイベントがあります。

午後1時から、ぼくが講演し、2時ごろからはサイン会です。

場所は、宮脇書店和歌山店で、定員は100人です。この書店で、「ぼくらの祖国」を買われたかたに、参加整理券が配布されます。

問合わせ先は、宮脇書店和歌山店 TEL 073-422-2151です。

▽「ぼくらの祖国」は、順調に調整できれば5月に都内でふたたび、イベントを開催できるかもしれません。

▽さらに、独研(独立総合研究所)が主催する「独立講演会」の第5回を開催します。

ふだんの講演は、長くても最大2時間、短いと30分ほどに時間設定が、主催者や会場のやむを得ない都合でどうしても、なされます。

「もっと聴きたかった」というかたが、あまりに多いので、独研の総務部とぼくが開催を決意して、続けている自主講演会です。

5時間前後、みなさんに一気に話して、対話しています。

以下は、独研(独立総合研究所)の総務部から提供された情報を、ほぼそのまま記します。

*講演日

2012年4月28日(土)

*講演時間

開場:12時30分

開演:13時00分 〜 17時30分

*今回のメインテーマ

「拉致をどうやって真に解決するか」

*場所

三宮研修センター 605号室 〒651-0085 神戸市中央区八幡通4丁目2番12号 TEL:078-232-0081

三宮駅中央改札口からフラワーロードを南へ徒歩5分。地下道を利用する場合、神戸市役所方面の[C5]出口。

*受講料

一般 5,000円/ IDC(インディペンデント・クラブ)会員 4,000円

*定員

150名限定

※定員を超えた場合、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。

*申込期間

2012年3月19日(月)正午〜 2012年3月26日(月)正午

※申込期間内のみ、申込を受付致します。

*申込方法

募集期間になりましたら、独研(独立総合研究所)の公式ホームページに「申込フォーム」ボタンを表示します。「申込フォーム」ボタンが表示されましたら、ボタンをクリックし、リンク先のページよりお申込みさい。

※独研の総務部は人員が足りないのが実情で、上記以外のお申込みは、受け付けることがどうしても不可能です。ご了承ください。

*抽選結果通知

3月26日(月)午後以降

申込者全員に、当落の結果をメールにて順次お知らせ致します。

*入金方法

当選された方に、メールでお知らせ致します独研指定の銀行口座へ、受講料をお振込ください。なお、振込手数料はご負担ください。

*振込期限

4月2日(月)正午まで

*受講票

ご入金が確認できました当選者にのみ、順次、受講票を記載したメールをお送り致します。講演当日は、独研からの受講票のメールをプリントアウトしてご持参ください。またお名前が確認できるものもご持参ください。IDC会員は、IDC会員カードをご持参ください。

*ご注意事項

・受講票をお忘れの時、入場できませんのでご注意ください。

・プリンターをお持ちでない場合、独研からのメールを携帯のメールへ転送され、受付で携帯のメールをご提示ください。

・今回の申し込みは、独研ホームページからのお申込みに限ります。FAX、メール、郵便でのお申込みは受け付けておりませんので、ご了承ください。

・おひとりで複数のご応募は、すべて無効とさせていただきます。

*担当

独研・総務部長代理(自然科学部長と兼任) 青山千春

独研・総務部員 玉川

▽独立講演会の第6回は、東京で行います。

…さてさて、ぼくはこれから都内で自治体の主催で開かれる、「中国をはじめ外国資本から日本の水資源を護るための検討会」(正式名称では全くありません)に、参加してきます。

胸の底にはいつも、この2冊の運命と、わずかなながら天命があります。

ぼくは、謙遜などといった格好の良い話ではなく、非力な存在にすぎません。

非力なりに、命のしずくの一滴まで、祖国を甦らせ、アジアと世界に役立てたいという志だけは貫いています。

この、小さな2冊には、それを凝縮しています。

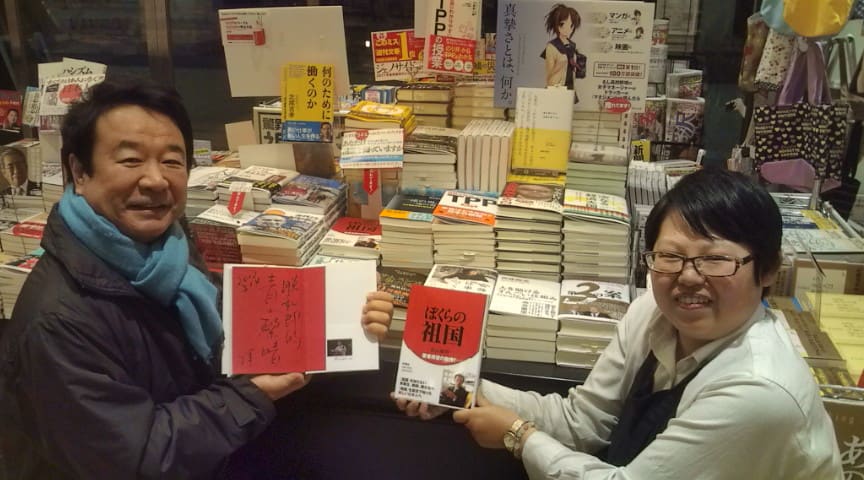

写真の1枚は、大阪・伊丹空港1階の「スカイブック大阪空港店」で「ぼくらの祖国」にサインした時です。一緒に写っているのは、この書店の優しい店員さんです。うしろには、店員さんたちがつくってくれたポップアップも写っています。

飛行機に乗らない人でも誰でも入れる書店です。

数に限りがあります。よろしければ、早めにどうぞ。

もう3枚は、「救国 超経済外交のススメ」です。書店に並ぶ直前に、出張先のホテルの部屋で撮りました。